今年以来,部分人脸识别进课堂的案例引发了隐私争议。南都记者发现,不少培训机构和学校正利用人脸识别、人体识别等AI技术,监测学生、教师的上课情况,进行情绪识别和行为分析等。

1

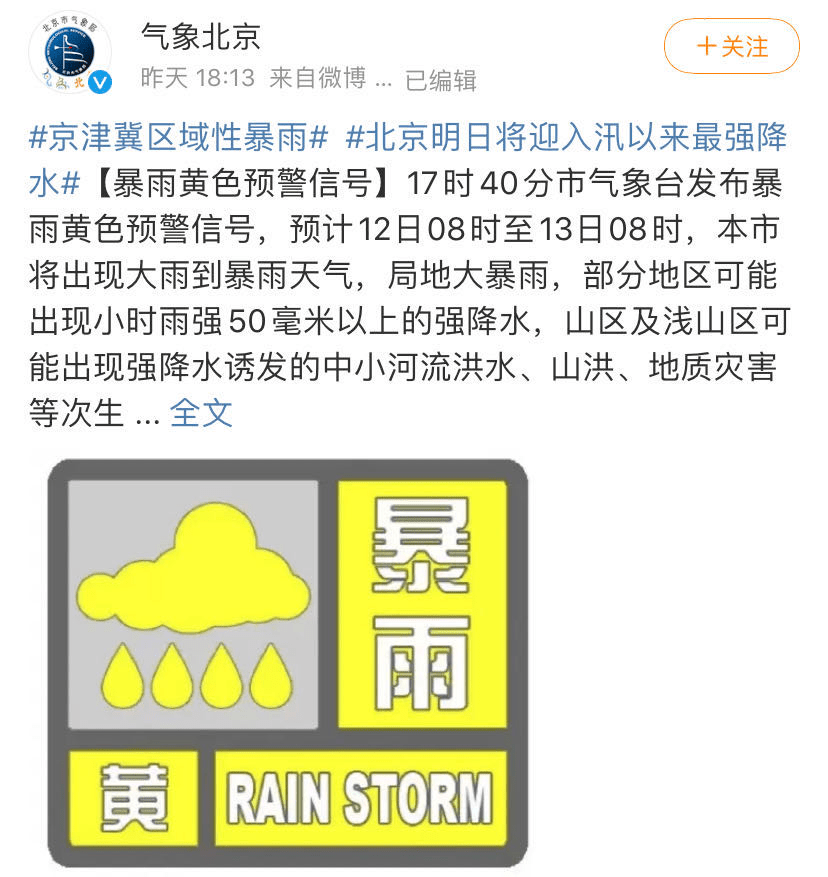

上课低头?人脸识别盯着你

日前,南都记者实地走访了北京市第二十中学、北京大学和北京化工大学,发现上述学校均安装了人脸识别门禁,学生、教职人员等可刷脸通过。

据了解,在北京市第二十中学,当学生刷脸出入大门时,后台系统会发送出入时间到家长手机上。另外,学生还能通过刷脸,在食堂取餐,在小卖部购物。多位北京市第二十中学的学生告诉南都记者,刷脸方便快捷,避免了丢校园卡的困扰。

除了上述提及的门禁、支付等功能,部分学校也将人脸识别等技术应用到教学场景中。以北京化工大学为例,据了解,该校于2017年在昌平校区建设了智慧校园,通过教室的人脸识别摄像头,其后台系统能检测出学生的出勤率。如果检测到某学生上课缺席,则会发信息给老师和该学生。

此外,该系统还能检测抬头率、前排就座率。北化工人脸识别设备提供方的市场部职员王女士(化名)表示,老师还能通过系统的高清抓拍图片,看到学生低头在做什么。“老师有放出过(抬头率视频画面),什么时间、某某人在干什么,都非常清楚”,一名北化工学生接受南都记者采访时说。

为何要检测抬头率和前排就座率?有北化工学生反映,抬头率是统计全班的抬头和低头次数,监测老师的课程质量,如果低头次数过多,说明无法吸引学生听课。至于前排就座率,市场部职员王女士表示能在一定程度上反映课程的受欢迎程度。

多位北化工学生接受南都记者采访时说,引入人脸识别有助于督促学生好好学习,减少上课低头玩手机等活动。但也有学生表示反感,认为“大学是一个比较自由的地方,有时候我可能有自己的想法、打算和安排,所以很讨厌这个设备”。

此外,南都记者注意到,有部分北化工学生表示他们并不知道存在这样的系统,其他知道的学生则是老师或者辅导员告知的,这意味着,学校在部署人脸识别设备前,并没有征得每一位学生的“知情同意”。

研究网络隐私权的北京师范大学新闻传播学院教授徐敬宏告诉南都记者,从广义上看,人脸信息属于个人隐私信息,根据我国《网络安全法》的规定,人脸信息属于“直接可识别”的个人身份信息。法律首先应该严格规定哪些主体具备收集人脸信息的资质,而各有资质的主体在进行人脸信息采集、使用和处理时,均需要遵守“合法性、正当性和必要性”的基本原则,被采集人享有“知情-同意”权。由此,课堂场景下的人脸信息采集必须经过被采集人的知情同意,对相关数据的分析和处理也必须经过被采集人的授权。另外,还要严格限制可以接触课堂上采集来的人脸信息的人,不允许将这些信息用于其他用途。

2

老师:不看AI提示,自己看孩子的状态

除了部分学校,不少教育机构也宣称加入了人脸识别、人体识别等AI技术,如好未来、VIPKID、海风教育、上海麦奇科技教育、北京儒博科技、清帆科技等。

北京儒博科技有限公司的工作人员告诉南都记者,基于旗下智能机器人积累的用户视频数据库,儒博能利用人脸识别技术识别孩子的情绪和行为。在其智慧课堂中,通过人脸识别摄像头,“能捕捉孩子在听说读写时候的注意力、面部表情和仪态等”,借此帮助老师了解孩子情况,调整上课状态,并提供给家长“孩子的专注力曲线图”。

上海麦奇科技教育培训有限公司的工作人员告诉南都记者,麦奇科技教育也监测老师上课时的姿态,比如“老师上课坐姿是否标准”、“目光是否注视着屏幕”等。不过,该工作人员坦言,微表情识别目前仍不大准确。尽管通过面部捕捉能发现老师的微表情,但仍无法分析出具体的表情含义。

上海麦奇科技教育培训有限公司后台展示。

南都记者以家长身份致电海风教育,海风教育工作人员表示,通过情绪识别和眼动识别,后台AI系统将分析孩子的上课专注力和情绪,并在教师客户端通知老师相关讯息,比如“孩子似乎不高兴”等。

海风教育AI系统介绍。图自海风教育官网。

海风教育教师端的AI提示。图自央视财经频道。

尽管上述机构试图利用AI技术,“驱动教育变革”,但实际应用中却遇到了“难题”——有的老师根本不看。一名海风教育的老师告诉南都记者,平常在一对一上课时,“很少看(AI提示),(自己)会直接关注孩子的面部表情,关注孩子跟你的互动、回答问题的速度等,这些老师直接从视频里就能看出来”。

3

专家:面部情绪识别技术尚未成熟

另外,人脸识别、人体识别等人工智能技术是否能真实反映出学生、老师的上课状态?又是否能提升上课质量?多位专家提出了质疑。

从技术层面上看,面部的情绪识别似乎更多是“噱头”。深圳大学计算机视觉研究所所长沈琳琳告诉南都记者,目前通过人脸识别来判断情绪的技术尚不成熟,准确率不高,而通过人体的行为识别来分析抬头率、坐姿和视线集中等还是有较高的准确率,但如果这些数据是用来衡量学生的成绩和表现,将学生当成流水线上的产品,可能会影响学生的个性化和创新性。

而即使是通过较高准确率的行为分析来评估学生、教师的上课状态,复旦大学伦理学教授闫宏秀接受南都记者采访时也提出质疑:假设监控的初衷是为了提高课堂效率,那么实际上是否能达到这样的结果呢?同时,被存储的数据归属、携带、转让、挖掘等过程中同样隐藏着伦理问题。如,数据画像是否可以作为对一个人评判的依据,这样做是否公平?

中国人民大学新闻传播学院讲师董晨宇也认为,在知情同意的基础上,对学生、老师的数据收集的用途和安全性有没有保障?人又能不能被量化的数据所处理?技术监测是相对僵硬的,而教学是情境化的,比如什么样的仪态是规范的?不过,在解决知情同意、数据保护等问题后,如果是非具体到个人的课堂整体抬头率分析,尚可成为评估教学情况的辅助标准。

中国人民大学法学院副教授丁晓东认为,人脸识别可以在某些安全场景中合理运用,但如果过度使用和依赖人脸识别,特别是用人脸识别承担教育与监督功能,有可能适得其反。在对学生进行监督和考核时,应谨慎应用人脸识别。“师生关系、学校与学生的关系应发展以信任和良性互动为基础的关系。过多的监督和考核,会压制学生自由发展的空间,而且会造成师生关系的异化。”他说。

采写:南都记者陈志芳 潘颖欣 冯群星

编辑:蒋琳

壹网信息

壹网信息